医学影像处理教程导览

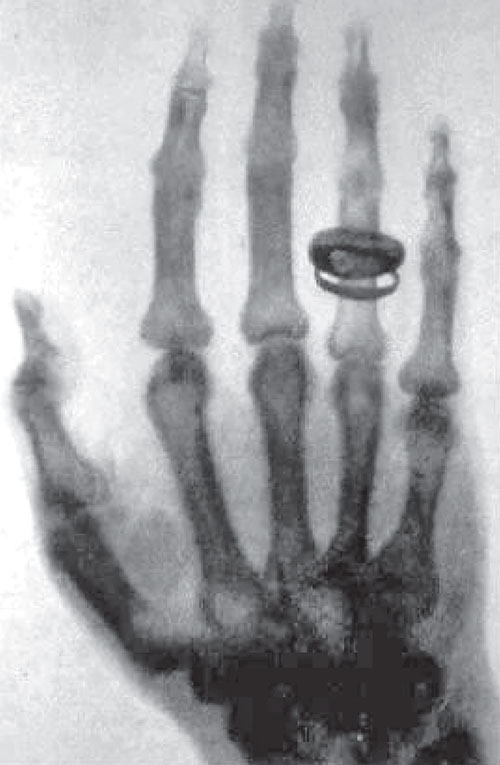

"我看到了我的死亡!" —— 安娜·贝尔塔·伦琴,看到自己手骨的X光片时,1895年12月22日

1895年11月8日的傍晚,德国维尔茨堡大学的物理学家威廉·伦琴(Wilhelm Röntgen)正在他昏暗的实验室里研究阴极射线。当他用黑色硬纸板完全包裹住克鲁克斯管并通电时,意外地发现几英尺外涂有氰亚铂酸钡的荧光屏开始发光。更令人震惊的是,当他把手放在射线路径上时,荧光屏上出现了手骨的影像——这是人类历史上第一次在不开刀的情况下"看见"身体内部。

伦琴将这种未知的射线命名为"X射线"(X-rays)。1895年12月22日,他为妻子安娜·贝尔塔(Anna Bertha)拍摄了人类历史上第一张医学影像照片。当安娜看到自己手骨和结婚戒指的X光片时,震惊地说出了那句著名的话:"我看到了我的死亡!"(I have seen my death!)这张照片标志着医学诊断进入了一个全新的时代。

🏆 诺贝尔奖的荣耀

伦琴因发现X射线获得了1901年首届诺贝尔物理学奖。他拒绝为这项发现申请专利,认为它应该属于全人类。这一决定使X射线技术得以迅速普及,挽救了无数生命。

📜 医学影像的演进之路

从伦琴的偶然发现到今天的多模态成像,医学影像技术经历了一个多世纪的发展。这不仅是技术的进步,更是人类对"看见不可见"这一梦想的不懈追求。

🔬 第一阶段:投影成像时代(1895-1970s)

X射线的黄金时代

伦琴发现X射线后,这项技术以惊人的速度传播开来。1896年,也就是发现X射线仅仅几个月后,X光机就被用于战场上定位子弹和弹片。然而,早期的X射线成像面临一个根本性的局限:它是一种投影成像技术。

想象一下,当你用手电筒照射一个复杂的三维物体,墙上的影子会将所有深度信息压缩成一个二维图像。X射线成像也是如此——身体内所有组织的信息都叠加在一张平面照片上。一个肺部肿瘤可能被肋骨遮挡,一个小的病灶可能淹没在周围组织的重叠影像中。

⚠️ 投影成像的困境

传统X射线照片就像是把一本厚厚的书压扁后拍照——你能看到所有的文字,但它们全部重叠在一起,难以辨认每一页的内容。

🎯 第二阶段:断层成像革命(1970s-1990s)

Hounsfield的天才构想

1967年,英国EMI公司的工程师戈弗雷·豪斯菲尔德(Godfrey Hounsfield)开始思考一个问题:能否通过从多个角度拍摄X射线照片,然后用计算机重建出物体的三维结构?这个看似简单的想法,却需要解决两个巨大的挑战:

- 数学难题:如何从多个投影重建出原始的三维图像?

- 计算挑战:在1960年代,计算机的运算能力极其有限

豪斯菲尔德花了五年时间,结合奥地利数学家拉东(Johann Radon)在1917年提出的数学理论,终于在1971年研制出世界上第一台临床CT扫描仪。第一次扫描耗时5分钟采集数据,然后用2.5小时进行图像重建——但结果令人震惊:医生们第一次能够清晰地看到大脑的内部结构,而无需开颅手术。

🎖️ 改变世界的发明

豪斯菲尔德和独立发展CT理论的南非物理学家科马克(Allan Cormack)共同获得了1979年诺贝尔生理学或医学奖。CT技术被誉为"自伦琴发现X射线以来,放射学领域最重要的进步"。

MRI:无辐射的革命

就在CT技术蓬勃发展的同时,另一项革命性技术正在酝酿。1973年,美国化学家保罗·劳特伯(Paul Lauterbur)和英国物理学家彼得·曼斯菲尔德(Peter Mansfield)几乎同时但独立地提出了利用核磁共振(NMR)进行成像的方法。

与X射线和CT不同,MRI不使用电离辐射,而是利用人体内氢原子核在强磁场中的共振现象。这就像是给身体内的每个氢原子都装上了一个微小的"无线电发射器",通过精确调节磁场,我们可以让特定位置的氢原子"发声",从而构建出图像。

💡 为什么叫"磁共振"而不是"核磁共振"?

早期这项技术被称为"核磁共振成像"(Nuclear Magnetic Resonance Imaging),但"核"字让公众联想到核辐射,引起不必要的恐慌。因此在临床应用中改称为"磁共振成像"(Magnetic Resonance Imaging, MRI),尽管它与核辐射毫无关系。

MRI的优势不仅在于无辐射,更在于它能提供软组织对比度远超CT的图像。大脑的灰质和白质、肌肉的不同层次、早期的肿瘤病变——这些在CT上难以分辨的结构,在MRI上却清晰可见。劳特伯和曼斯菲尔德因此获得了2003年诺贝尔生理学或医学奖。

🌈 第三阶段:功能与分子成像时代(1990s至今)

从"看结构"到"看功能"

进入21世纪,医学影像技术开始从单纯的解剖结构成像向功能和分子成像发展:

PET(正电子发射断层扫描):不再满足于看到肿瘤的形状,而是要看到它的代谢活性。癌细胞因为生长迅速,会大量摄取葡萄糖,PET正是利用这一特性,用放射性标记的葡萄糖(FDG)来"点亮"肿瘤。

功能性MRI(fMRI):通过检测血氧水平的变化,我们甚至可以看到大脑在思考时哪些区域被激活——这在20年前还是科幻小说的情节。

超声成像:从最初的产科检查,发展到实时引导手术、评估血流动力学,甚至用于治疗(高强度聚焦超声)。

📊 医学影像技术时间线

- 1895年:伦琴发现X射线

- 1917年:拉东提出断层重建的数学理论

- 1971年:豪斯菲尔德发明第一台CT扫描仪

- 1973年:劳特伯和曼斯菲尔德提出MRI原理

- 1977年:第一台全身MRI扫描仪问世

- 1990年代:PET/CT融合成像技术成熟

- 2000年代:功能性MRI广泛应用于神经科学研究

- 2010年代:人工智能开始革新医学影像分析

🗺️ 教程内容导览

从伦琴在昏暗实验室里的意外发现,到豪斯菲尔德用计算机重建出第一张CT图像,再到今天AI辅助的精准诊断——医学影像技术的每一次进步都源于人类对"看见不可见"的执着追求。

本教程采用"原理→实践→应用"的渐进式学习路径,从物理成像原理出发,经过图像重建算法,最终到达深度学习应用。全教程共分为五章,每一章都建立在前一章的基础之上,形成完整的知识体系。

📘 第1章:医学影像基础

学习目标:理解主流医学成像模态的物理原理和临床应用

第1章将系统介绍CT、MRI、X-ray、PET/US等主流成像模态的物理原理,讲解DICOM、NIfTI等医学影像数据格式标准,介绍ITK、PyDICOM、MONAI等常用开源工具,并深入分析各模态的典型伪影及其成因。这是进入医学影像处理领域的基础。

📗 第2章:重建前处理——模态特异性校正流程

学习目标:掌握不同成像模态的原始数据校正技术

第2章聚焦于图像重建之前的数据预处理,针对CT、MRI、X-ray三种模态的特点,分别讲解从原始探测器信号到可用于重建的校正数据的完整流程。包括CT的射线硬化校正、MRI的k空间去噪、X-ray的平场校正等关键技术。

📙 第3章:图像重建算法(按模态组织)

学习目标:深入理解从原始数据到最终图像的重建过程

第3章是本教程的核心,分模态讲解图像重建的数学原理和算法实现。从CT的滤波反投影(FBP)和迭代重建,到MRI的傅里叶变换和压缩感知重建,再到X-ray的数字断层融合,系统掌握医学影像重建的核心技术。

📕 第4章:重建实践与验证(多模态示例)

学习目标:通过实际案例掌握图像重建的完整流程

第4章提供真实的医学影像重建案例,从原始数据读取、预处理、重建算法实现,到最终图像质量评估的完整流程。使用ASTRA、BART、SigPy等开源工具,让你亲手处理CT、MRI、X-ray数据,并学会排查常见问题。

📓 第5章:医学图像后处理(通用+模态适配)

学习目标:探索深度学习在医学影像处理中的应用

第5章介绍深度学习在医学影像后处理中的前沿应用,包括图像增强(去噪、超分辨率)、图像分割(U-Net及其变体)、分类与检测(2D/3D CNN)等。重点讲解如何针对不同模态的特点进行模型适配,如CT的HU值归一化、MRI的多序列融合等。

🎯 学习路径建议

- 初学者:按顺序学习第1-3章,建立扎实的理论基础

- 有基础者:可以直接从第3章开始,重点关注重建算法

- AI方向:在掌握第1-2章基础后,可以跳到第5章学习深度学习应用

- 实践导向:第4章的案例可以与前面章节交叉学习,加深理解

💪 学习建议

医学影像处理是一个交叉学科领域,涉及物理学、数学、计算机科学和医学。不要期望一蹴而就,但也不要被复杂性吓倒。每一个概念都建立在前一个概念之上,只要循序渐进,你一定能够掌握这门技术。

记住:每一位医学影像领域的专家,都是从第一张X光片开始学习的。

现在,让我们一起踏上这段探索之旅,去理解这些改变世界的技术背后的原理,去掌握处理和分析医学影像的方法,去为未来的医学诊断贡献自己的力量。

📚 延伸阅读

- 《医学影像物理学》(Hendee & Ritenour):系统介绍各种成像模态的物理基础

- 《医学成像的物理学基础》(Bushberg et al.):深入探讨断层成像的数学和物理

- 《计算机断层成像技术 原理、设计、伪像和进展》(谢强):CT领域神作

- 诺贝尔奖官网:阅读伦琴、豪斯菲尔德、劳特伯等人的获奖演讲,了解这些发现背后的故事

准备好了吗?让我们从第1章开始,探索医学影像的物理基础!