1.1.3 X射线成像

"我看到了我的死亡。" —— 安娜·伯莎·伦琴(Anna Bertha Röntgen),1895年12月22日

🎯 一个意外的发现改变了医学

那个改变世界的夜晚

1895年11月8日,德国维尔茨堡大学的物理学教授威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen)正在他的实验室里研究阴极射线。当时已是傍晚,实验室里一片漆黑,只有阴极射线管发出微弱的光芒。

伦琴用黑色硬纸板完全包裹住阴极射线管,确保没有可见光泄漏。但当他通电时,意外发生了:几米外的一块涂有氰亚铂酸钡的荧光屏竟然发出了微弱的绿光!

这不可能是阴极射线——阴极射线在空气中只能传播几厘米。一定是某种未知的射线穿透了黑纸板。伦琴将这种神秘的射线命名为"X射线"(X-rays),X代表"未知"。

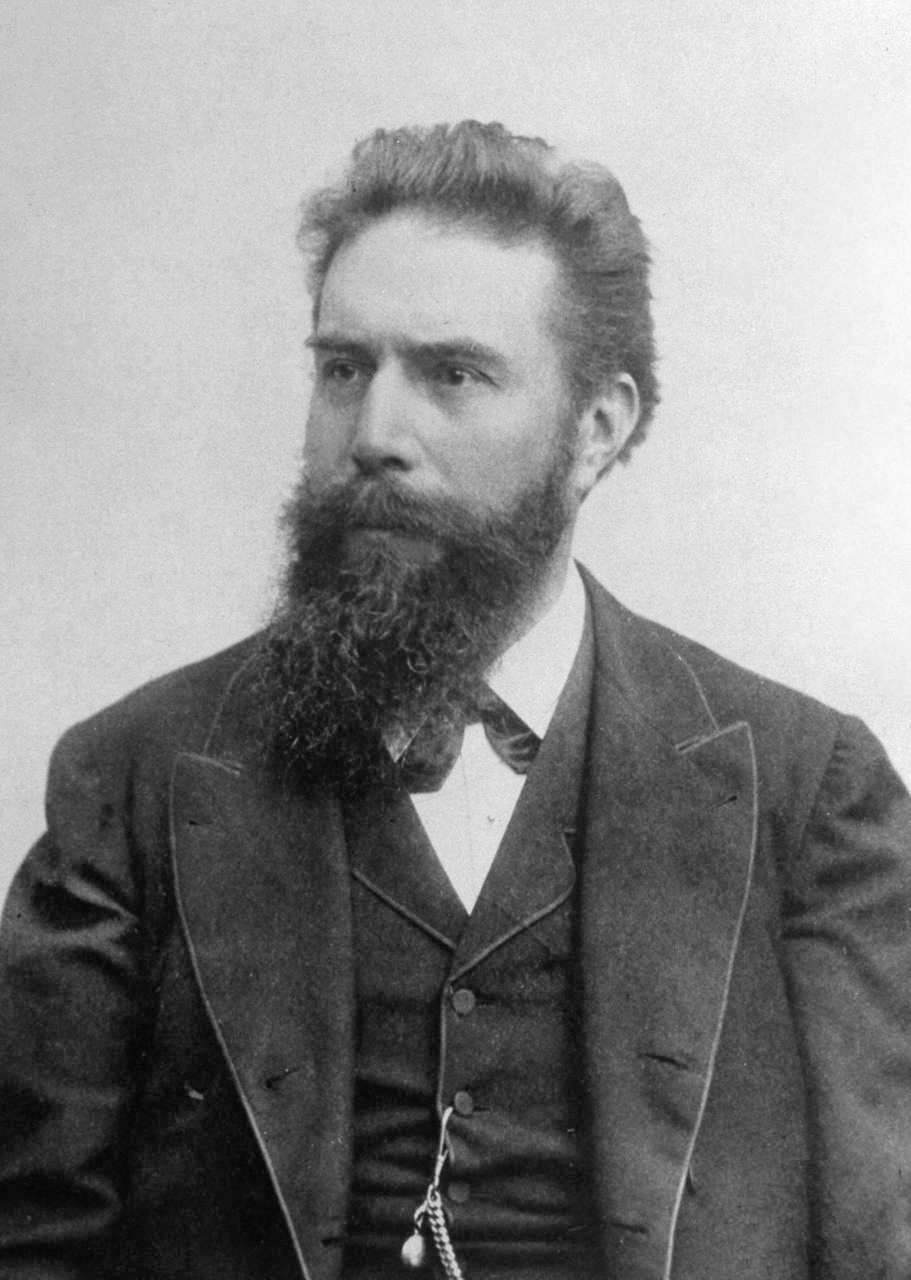

威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen),X射线的发现者

威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen),X射线的发现者

💡 为什么叫"X"射线?

在数学中,X通常代表未知数。伦琴用"X"来命名这种神秘的射线,表示他当时并不知道这是什么。虽然后来科学家们了解了X射线的本质(高能电磁波),但"X射线"这个名字一直沿用至今。在德国和一些欧洲国家,X射线也被称为"伦琴射线"(Röntgen rays)以纪念发现者。

第一张X射线照片:妻子的手

在接下来的几周里,伦琴夜以继日地研究这种神秘的射线。他发现:

- X射线可以穿透木头、纸张、布料

- X射线可以使照相底片感光

- X射线无法穿透金属和骨骼

1895年12月22日,伦琴做了一个大胆的实验:他让妻子安娜·伯莎把手放在照相底片上,然后用X射线照射15分钟。当底片显影后,一幅令人震惊的图像出现了:清晰的手骨和结婚戒指!

这是人类历史上第一张X射线医学影像。据说,当安娜·伯莎看到自己手骨的影像时,惊呼道:"我看到了我的死亡!"("I have seen my death!")

📸 历史性的一刻

这张照片不仅是医学影像学的开端,也标志着人类第一次能够在不切开身体的情况下"看到"体内的结构。在此之前,医生只能通过触诊、叩诊、听诊来推测体内的情况,或者通过手术直接观察。X射线的发现彻底改变了这一切。

X射线的快速传播

伦琴在1895年12月28日向维尔茨堡物理医学学会提交了他的第一篇论文《论一种新的射线》。消息迅速传遍全世界:

- 1896年1月:维也纳、伦敦、纽约的报纸争相报道

- 1896年2月:美国医生首次使用X射线诊断骨折

- 1896年3月:X射线开始用于战场伤员诊断

- 1896年底:全世界已有数千台X射线设备投入使用

这种传播速度在当时是前所未有的。X射线的发现不仅是科学突破,更是一场医学革命。

首届诺贝尔物理学奖

1901年,诺贝尔奖首次颁发,伦琴因发现X射线而获得首届诺贝尔物理学奖。这是对他开创性工作的最高认可。

有趣的是,伦琴拒绝为X射线申请专利,他认为这项发现应该属于全人类,任何人都应该能够自由使用。他将诺贝尔奖金全部捐给了维尔茨堡大学。

⚠️ 早期X射线的代价

在X射线发现的最初几年,人们并不了解辐射的危害。许多早期的X射线先驱者,包括伦琴的助手和许多医生,因为长期暴露在X射线下而患上辐射病,甚至失去手指或生命。直到20世纪初,人们才逐渐认识到辐射防护的重要性。

🔬 X射线是如何"看到"人体的?

X射线的本质

X射线是一种高能电磁波,与可见光、无线电波属于同一家族,但能量要高得多:

- 波长:0.01-10纳米(可见光的波长约为400-700纳米)

- 频率:30 PHz - 30 EHz(1 PHz = 10¹⁵ Hz)

- 能量:100 eV - 100 keV(医学X射线通常为20-150 keV)

正是这种高能量,使得X射线能够穿透人体组织。

X射线的产生:X射线管

现代X射线管的基本原理与伦琴时代相似,但技术已经大大改进:

工作原理:

- 阴极加热:钨丝阴极被加热到约2000°C,释放出大量电子

- 高压加速:电子在高压(通常40-150 kV)下被加速

- 撞击阳极:高速电子撞击钨或钼制成的阳极靶

- 产生X射线:电子的动能转化为X射线(约1%)和热量(约99%)

💡 为什么X射线管这么热?

X射线的产生效率非常低,只有约1%的电子能量转化为X射线,其余99%都变成了热量。这就是为什么X射线管需要强大的冷却系统,通常使用油冷或水冷。在早期,X射线管经常因为过热而损坏。

X射线与物质的相互作用

当X射线穿过人体时,会发生三种主要的相互作用:

1. 光电效应(Photoelectric Effect)

- X射线光子被原子完全吸收

- 主要发生在高原子序数的物质(如骨骼中的钙)

- 这是X射线成像对比度的主要来源

2. 康普顿散射(Compton Scattering)

- X射线光子与电子碰撞,改变方向和能量

- 降低图像对比度,产生噪声

- 需要使用准直器和滤线栅来减少散射

3. 相干散射(Coherent Scattering)

- X射线光子改变方向但不损失能量

- 在医学成像中影响较小

不同组织的X射线衰减

不同组织对X射线的吸收能力不同,这就是X射线成像的基础:

| 组织类型 | 相对衰减 | X射线图像表现 | 典型应用 |

|---|---|---|---|

| 空气 | 极低 | 黑色(高透射) | 肺部成像 |

| 脂肪 | 低 | 深灰色 | 软组织对比 |

| 软组织/水 | 中等 | 灰色 | 器官成像 |

| 骨骼 | 高 | 浅灰色/白色 | 骨折诊断 |

| 金属 | 极高 | 白色(低透射) | 植入物、异物 |

📊 衰减系数与原子序数

组织对X射线的衰减能力主要取决于:

- 原子序数:原子序数越高,吸收越强(钙的原子序数为20,远高于氢、碳、氧)

- 密度:密度越大,吸收越强

- X射线能量:能量越高,穿透力越强

这就是为什么骨骼(含钙)在X射线图像上呈白色,而肺部(充满空气)呈黑色。

传统胶片成像 vs 数字化成像

传统胶片成像(1895-1980s):

- X射线直接使照相底片感光

- 需要暗室冲洗

- 无法调整对比度和亮度

- 存储和传输不便

数字化成像(1980s至今):

- 计算机放射成像(CR):使用成像板(IP)存储X射线信息,然后用激光扫描读取

- 数字放射成像(DR):使用平板探测器直接将X射线转换为数字信号

- 可以调整窗宽窗位

- 便于存储、传输和后处理

X射线成像与CT的关系

X射线成像和CT都使用X射线,但成像方式完全不同:

| 特性 | X射线成像 | CT |

|---|---|---|

| 成像方式 | 投影成像(2D) | 断层成像(3D) |

| X射线源 | 固定位置 | 旋转扫描 |

| 图像重建 | 直接成像 | 需要复杂算法 |

| 辐射剂量 | 低(0.01-0.1 mSv) | 较高(1-10 mSv) |

| 深度信息 | 无(所有结构叠加) | 有(逐层显示) |

| 典型应用 | 骨折、肺部、胸部 | 复杂病变、肿瘤 |

💡 一个形象的比喻

X射线成像就像给一本书拍照,所有的页面都叠加在一起,你只能看到一个平面的影子。而CT就像把书一页一页地扫描,你可以看到每一页的内容。X射线成像快速、简单、辐射剂量低,适合初步筛查;CT提供更详细的信息,但需要更多时间和辐射剂量。

📈 X射线技术的发展历程

技术演进时间线

| 年代 | 里程碑事件 | 关键技术 | 成像时间 | 主要应用 |

|---|---|---|---|---|

| 1895-1900s | X射线发现与早期应用 | 阴极射线管、胶片 | 数分钟 | 骨折、异物 |

| 1895:伦琴发现X射线 | ||||

| 1896:首次医学应用 | ||||

| 1901:伦琴获首届诺贝尔物理学奖 | ||||

| 1900s-1950s | 胶片时代 | 改进的X射线管、增感屏 | 数秒 | 胸部、骨骼、胃肠道 |

| 胶片质量提升 | ||||

| 造影剂的应用 | ||||

| 1950s-1980s | 影像增强器时代 | 影像增强器、透视 | 实时 | 介入手术、血管造影 |

| 1950s:影像增强器问世 | ||||

| 实时透视成为可能 | ||||

| 1980s-1990s | 数字化开端 | 计算机放射成像(CR) | 数秒 | 全身各部位 |

| 1981:Fuji推出首个CR系统 | ||||

| 图像可以数字化存储和传输 | ||||

| 1990s-2000s | 平板探测器革命 | 数字放射成像(DR) | <1秒 | 全身各部位、移动X射线 |

| 1990s末:首个DR系统 | ||||

| 图像质量大幅提升 | ||||

| 2010s至今 | 智能化与低剂量 | 双能成像、断层合成、AI | <1秒 | 精准诊断、低剂量筛查 |

| 数字断层合成(DBT) | ||||

| AI辅助诊断 |

关键技术突破对比

| 技术类别 | 技术名称 | 时间 | 核心贡献 | 性能提升 |

|---|---|---|---|---|

| 探测器 | 胶片+增感屏 | 1900s | 提高感光灵敏度 | 曝光时间从分钟降至秒级 |

| 实时成像 | 影像增强器 | 1950s | 实时透视成像 | 实现动态观察和介入手术 |

| 数字化 | 计算机放射成像(CR) | 1981 | 成像板替代胶片 | 数字化存储、可调窗宽窗位 |

| 数字化 | 数字放射成像(DR) | 1990s末 | 平板探测器直接转换 | 图像质量提升、即时成像 |

| 高级成像 | 双能成像 | 2000s | 两种能量X射线 | 组织分离、去除骨骼 |

| 高级成像 | 数字断层合成(DBT) | 2010s | 多角度投影重建 | 伪3D成像、减少组织重叠 |

| 剂量优化 | 自动曝光控制(AEC) | 1980s-1990s | 实时调整曝光参数 | 辐射剂量降低30-50% |

| AI辅助 | 深度学习诊断 | 2010s | 自动检测病变 | 提高诊断准确率和效率 |

🎯 从胶片到数字:一场革命

从胶片到数字化的转变不仅仅是技术进步,更是工作流程的革命:

- 胶片时代:拍摄→暗室冲洗(15-30分钟)→阅片→存档(占用大量物理空间)

- 数字时代:拍摄→即时显示(<10秒)→调整参数→电子存档→远程传输

数字化使得远程会诊、AI辅助诊断成为可能,极大地提高了医疗效率。

CR与DR技术对比

| 特性 | 计算机放射成像(CR) | 数字放射成像(DR) |

|---|---|---|

| 推出时间 | 1981年(Fuji) | 1990s末 |

| 探测器 | 成像板(IP) | 平板探测器(FPD) |

| 工作流程 | 曝光→取出IP→扫描读取 | 曝光→即时显示 |

| 成像时间 | 数秒(需扫描) | <1秒(即时) |

| 图像质量 | 良好 | 优秀 |

| 空间分辨率 | 2.5-5 lp/mm | 3-7 lp/mm |

| 动态范围 | 10,000:1 | 10,000:1 |

| 辐射剂量 | 比胶片低30-50% | 比CR再低20-30% |

| 成本 | 中等 | 较高 |

| 便携性 | 较好(IP可移动) | 一般(探测器较重) |

| 典型应用 | 常规X射线检查 | 高端医院、急诊、ICU |

现代X射线技术的创新

1. 双能成像(Dual-Energy Imaging)

- 使用两种不同能量的X射线

- 可以分离不同组织(如骨骼和软组织)

- 应用:胸部成像去除肋骨、痛风结晶检测

2. 数字断层合成(Digital Breast Tomosynthesis, DBT)

- 从多个角度获取投影图像

- 重建为伪3D图像

- 应用:乳腺癌筛查,减少假阳性

3. 移动X射线(Mobile X-ray)

- 便携式DR系统

- 可以在病床旁、手术室、急诊室使用

- 应用:ICU患者、术中成像

4. AI辅助诊断

- 自动检测肺结节、骨折、气胸等

- 辅助医生提高诊断准确率

- 减少漏诊和误诊

🤖 AI在X射线诊断中的应用

近年来,深度学习在X射线图像分析中取得了显著进展:

- 肺结节检测:敏感度可达95%以上

- 骨折检测:在某些部位(如腕骨)准确率超过人类医生

- COVID-19筛查:快速识别肺部感染特征

但AI目前仍是辅助工具,最终诊断仍需医生确认。

🎯 X射线技术演进的临床意义

X射线技术的每一次进步,都极大地改善了临床诊断和患者体验:

| 演进维度 | 早期X射线 | 现代X射线 | 临床意义 |

|---|---|---|---|

| 成像速度 | 数分钟 | <1秒 | 从"静态摆拍"到"即时成像" |

| 图像质量 | 模糊、对比度低 | 清晰、高对比度 | 从"勉强可见"到"精准诊断" |

| 辐射剂量 | 高(无防护意识) | 低(ALARA原则) | 从"辐射伤害"到"安全检查" |

| 应用范围 | 骨折、异物 | 全身各系统 | 从"有限应用"到"广泛筛查" |

| 工作流程 | 胶片冲洗、物理存档 | 数字化、远程传输 | 从"繁琐低效"到"快速便捷" |

⚠️ 辐射剂量与安全性

虽然现代X射线技术已经大大降低了辐射剂量,但辐射风险仍然存在。了解不同检查的辐射剂量很重要:

| 检查类型 | 典型有效剂量 | 相当于自然本底辐射 |

|---|---|---|

| 胸部X射线(正位) | 0.02 mSv | 3天 |

| 胸部X射线(侧位) | 0.08 mSv | 12天 |

| 腹部X射线 | 0.7 mSv | 4个月 |

| 骨盆X射线 | 0.6 mSv | 3个月 |

| 腰椎X射线 | 1.5 mSv | 7个月 |

| 乳腺X射线(钼靶) | 0.4 mSv | 2个月 |

ALARA原则(As Low As Reasonably Achievable):

- 只在必要时进行X射线检查

- 使用最低的辐射剂量获得诊断所需的图像质量

- 对敏感器官(如性腺、甲状腺)进行屏蔽防护

- 孕妇和儿童需要特别谨慎

💡 关键要点总结

历史意义:伦琴在1895年11月8日意外发现X射线,并在1901年获得首届诺贝尔物理学奖。X射线的发现开创了医学影像学,使人类第一次能够无创地"看到"体内结构。

成像原理:X射线是高能电磁波,不同组织对X射线的吸收能力不同(骨骼>软组织>空气),这种差异产生了X射线图像的对比度。

技术演进:从早期的胶片成像(数分钟曝光)到现代的数字化成像(<1秒),从单纯的投影成像到双能成像、断层合成等高级技术,X射线技术不断进步。

数字化革命:CR(1981年)和DR(1990s末)的出现彻底改变了X射线成像,实现了数字化存储、即时成像、远程传输和AI辅助诊断。

辐射安全:现代X射线技术遵循ALARA原则,辐射剂量已大大降低。但仍需谨慎使用,特别是对孕妇和儿童。一次胸部X射线的辐射剂量约相当于3天的自然本底辐射。

💡 下一步学习

现在你已经了解了X射线的基本原理和技术演进。在第3章中,我们将深入探讨X射线图像重建和增强的算法原理。在第2章中,我们将学习X射线图像的预处理方法,包括去噪、对比度增强等实用技术。